あまり太陽が高くない時期なのでISOマシマシでノイズも乗ってますが・・・

2番線(本線)と3番線(支線)の間にもう一つ頭端式ホームに入る線があった

長編成化で埋めてホーム拡幅した痕跡がある

このあたり開業時は併用軌道だった(左側堤防上)が高速化のため専用軌道に移された

奥に名撮影地として知られる千両松踏切道が見えます

奥のカーブはかつて半径402メートル(建設時は1320フィートとして、当時メートル法とヤードポンド法と尺貫法の単位が入り乱れていた中で扱いやすい値をピックアップして設計に落とし込んでいたっぽい)だったのが改良されて半径500メートルになっている(半径は軌道中心線のもので、軌道中心間隔と曲線部建築定規拡大量を加味してレールの半径が決まる)。

途中からカーブがきつくなる

連続立体交差の取付部ではよくある

この付近ランドマークになる物は多いが運転中の視野で見えるものはそれほど多くない

急曲線に対し架線柱の間隔が長いため、高速走行時の離線防止に補助架線柱を立てて架線の線形をレール線形に合わせている

山はどこからどのように見え始めるか

植生で曲線標識が隠れて確認しにくい時期が多いがここのカーブは半径380メートル

一年中乗っているとそのうち見れる日が来てさらにそのうちまた見れなくなるものがいろいろあります

レール内側に誤出発防止コイルが敷かれている

出発停止のとき力行電流の誘導磁場を検知するとコイル全体がATS地上子のようにはたらき車上子が検出してATS作動し誤出発検出の列車は力行開始から約1秒で停止する(誤出発防止装置は後にK-ATSの機能に組み込まれ撤去される。車上側は無接点で故障も誤動作もリスクが低いのだが地上側は全天候の中センサーやスイッチがいっぱいなので保安度向上に当然の流れだった)

この頃は半径380mカーブの入り口に制限60がありましたが、後に曲線改良され、制限60は先にある半径220mカーブの入り口に移されました。

補強架線柱が円筒式に更新されています

奥に名撮影地の一つとして知られていた小金川踏切道がありました(開発で立体交差化された)

堤防上の併用軌道を専用軌道に移しただけの急曲線ですが、中書島下手のS字カーブと同様に軟弱地盤を迂回する線形を走るためなかなか改良できないという事例の一つです。

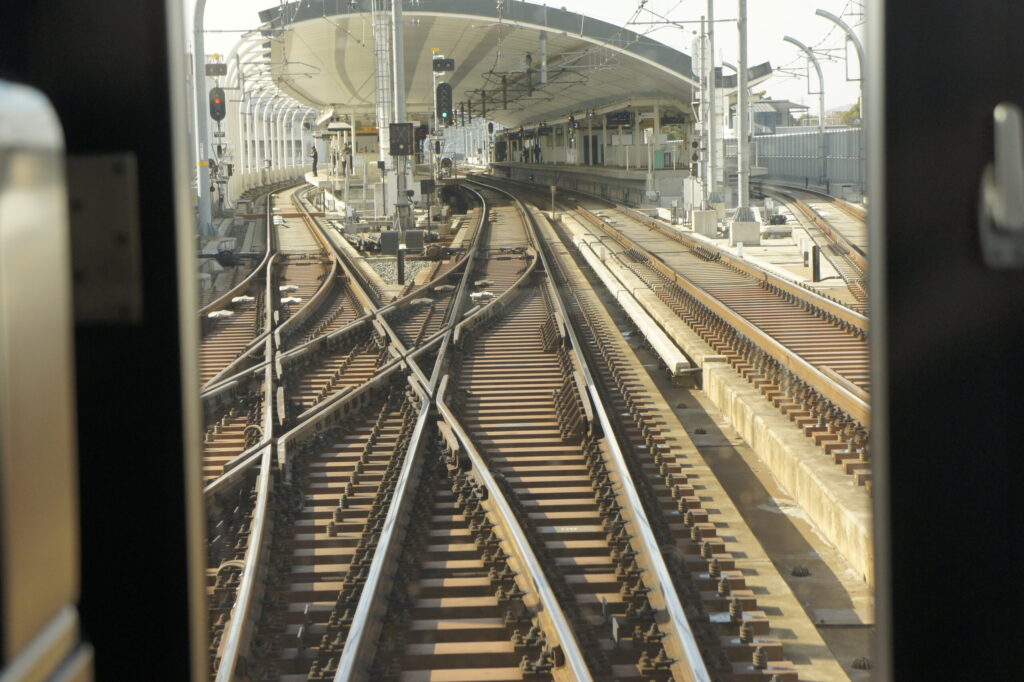

京阪では非常に珍しい12番分岐

樟葉駅副本線分岐は全部12番です 他に三条1番線から5番線への渡り線分岐も12番

しかしここは結局3番線に入るところに8番分岐で減速を強いられる

樟葉駅リニューアルダイヤ検証の結果、分岐器の大きさはつまるところ小さすぎでなければダイヤにあまり影響しないという結論になったようで、土居-寝屋川信号所高架複々線以降は枚方市駅上り高架化時以外ほとんど10番分岐器が設置されるようになりました(三条駅地下化は工事中非常に激しい出水がずっと続くのにあれだけの空間を確保して10番分岐器も一部設置できててめちゃめちゃ偉大だと思います)

京阪は騒音対策には非常に慎重で近隣に全く人が住む見込みのないところにしかスラブ軌道を使いません。高架の枚方市駅を見ればどれだけ気を使っているかうかがえるものです(阪神野田駅や近鉄布施駅などもどでかい汗の結晶が私には見えます。いい病院紹介してください)。全国どこに行ってもスラブ軌道を見るたびにそこでは騒音問題とどう付き合ってるんだろうかと思いを馳せます。